残業代請求

固定残業代制だから残業代は支払われない、管理者だから残業代は払われない…いずれも誤りの可能性があります。あなたの働いた時間に相応する残業代を回収しましょう。

弁護士法人サリュの不当解雇・退職勧奨相談

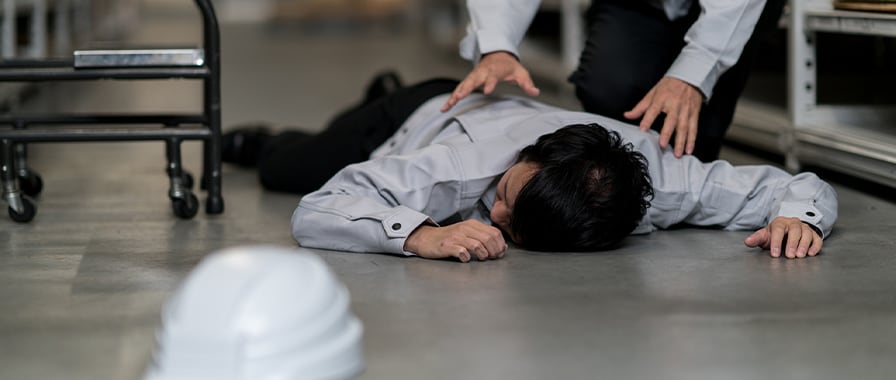

突然、会社から「もう来なくていい」、「やめてくれ」と言われたとき、

明日からどうやって生活していくのか、解雇に納得できない等々、

不安や不満が出てくるでしょう。

弁護士法人サリュでは、そんな不安や不満を解消するため、

労働者側に特化した弁護士が無料で相談にのります。

まずは、サリュにお問い合わせください。

突然、会社から「もう来なくていい」、

「やめてくれ」と言われたとき、

明日からどうやって生活していくのか、

解雇に納得できない等々、

不安や不満が出てくるでしょう。

弁護士法人サリュでは、

そんな不安や不満を解消するため、

労働者側に特化した弁護士が

無料で相談にのります。

まずは、サリュにお問い合わせください。

解雇によって労働者が被る不利益とは

解雇とは、使用者による雇用契約の解約のことをいいます。退職勧奨とは異なり、労働者の諾否の自由を予定していない一方的な使用者の意思表示です。

解雇が有効となる場合、雇用契約は終了し、労働者は今まで勤めていた会社で働くことができなくなります。当然、賃金ももらえなくなります。このように、使用者がする解雇の意思表示は、強力であり、労働者は大きな不利益を被ることになります。

そのため、解雇が有効となるためには労働者にかなり落ち度がある場合や会社が解雇の意思表示を最終手段として使っているような場合に限られることが一般的です。労働契約法16条も、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と、解雇が自由にはできないことを明確にしております。

元の職場に戻る

ことができる

解雇を争っていた期間中の

賃金をもらうことができる

解雇された精神的損害を

慰謝料として請求できる

また、多くの場合、「解雇された会社に復職することはしたくない。でも、解雇には納得いかない。」と考える方も多いでしょう。

そのような場合であっても、解雇が無効と判断された場合には、解決金として、金銭的な解決ができることが多くあります。

そのため、身に覚えのない理由で解雇された場合には、不当解雇を争っていくべきでしょう。

また、事案によっては、弁護士による本格的な交渉業務までは不要と判断される場合もあります。

そのような場合、弁護士法サリュでは、まずは内容証明郵便の発送のみ依頼することもできます。

弁護士法人サリュでは、あなたの状況に合わせた法的サービスのご案内と

お見積りをさせていただきますので、まずは無料の法律相談をご利用ください。

お客様のご要望に適した

解決方法をご提案いたします。

詳しくは、ご要望に沿ったページを

ご覧ください。

A:解雇とは、使用者による雇用契約の解約のことをいいます。退職勧奨とは異なり、交渉の余地のない一方的な使用者の意思表示です。

解雇が有効となる場合、雇用契約は終了し、労働者は今まで勤めていた会社で働くことができなくなります。当然、賃金ももらえなくなります。このように、使用者がする解雇の意思表示は、強力であり、労働者は大きな不利益を被ることになります。

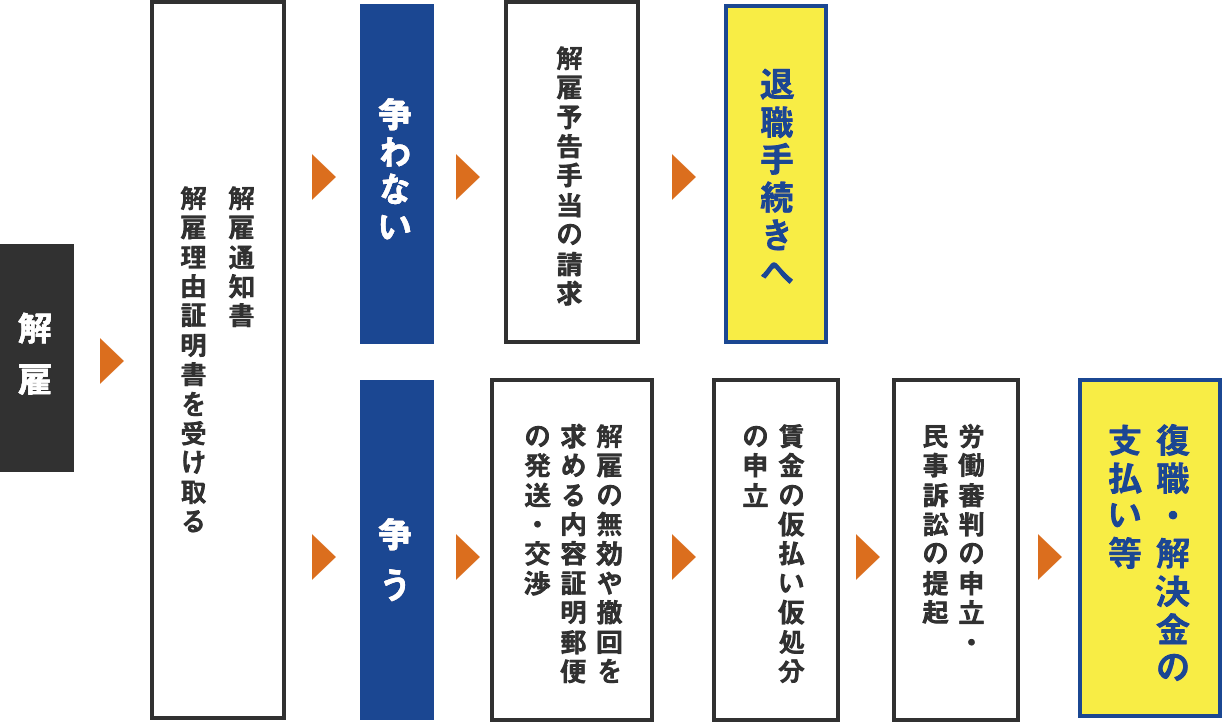

解雇された後は、一般的には次のような手続きを経ることになります。

A:解雇の有効性は、その労働者の業務内容や地位、勤務成績、勤務態度の不良の程度、改善の余地があるかどうか、会社の指導の有無等が総合的に考慮され、解雇に客観的な合理的な理由があるかどうか、社会通念上相当といえるかどうかが判断されます。

実際の裁判例では、以下のような事例で、会社による解雇が無効と判断されています。

いずれの場合も、裁判においては、事案ごとに、詳細な事実認定のもと、解雇の有効・無効が判断されます。自分に対する解雇が無効なのかどうか、気になった方は、サリュの弁護士にご相談ください。

A:突然の解雇通告に驚いてしまったことで、やってしまいがちな誤った行動を以下にあげました。このような誤りをしてしまうと、後に解雇の有効性を争うことが困難になる場合があるので注意しましょう。また、できるだけ早めに弁護士等の法律家に相談し、有効な行動を起こすようにしましょう。

これらの行為は、雇用契約が終了していることを前提とする行動であり、会社から解雇を受け入れたものと判断されてしまう可能性があります。解雇に納得がいかない場合には、その旨を会社に伝え、出社する意思があることを表明しましょう。

A:解雇が無効となる場合や、退職勧奨に伴い会社が明確に労務の受領を拒否しているような場合には、法律上労働者は賃金債権を失わないとされています。

したがって、そのような場合には解雇や退職勧奨を争っている間の賃金も後で請求できる可能性はあります。ただし、必ずしも全額回収できるとは限りません。また、解雇や退職勧奨を争って出勤していない間の賃金は、会社に支払い義務が生じるとしても、争いが終結してから一括で支払われることが多いため、先の生活に苦難するケースは多いでしょう。その場合は、賃金の仮払い仮処分の申立や、未払残業代の請求等をすることも検討しましょう。

また、失業保険の仮給付の手続きをすることもお勧めいたします。これは、解雇を争っている期間中、通常の失業保険の支給額を受領できる制度であり、解雇を争いつつ当面の生活費を賄うためには有効な手段です。ただし、離職票の発行や解雇を争っていることを証明する書類(訴状、労働審判申立書、弁護士による会社への内容証明郵便の控え等)の提出を求められるため、早期に弁護士に相談、依頼することが有益でしょう。

A:退職勧奨とは、会社が労働者に対し、退職するよう働きかける行為をいいます。解雇のように会社による一方的な雇用契約の終了ではなく、会社から労働者に対する退職のお願いに過ぎません。そのため、労働者は退職勧奨に応じる義務はありません。

A:会社が退職勧奨をしたからといって、ただちに違法となるとはいえませんが、その手段、態様が社会通念上不相当といえるような場合には、労働者は不法行為を理由として会社に対して損害賠償請求ができる場合があります。

たとえば、労働者が退職勧奨には応じない旨明言しているにもかかわらず、執拗に退職を迫り、長時間にわたって一つの部屋に拘束し、退職届を提出するまでその部屋から出さないといったことが行われた場合には、退職勧奨が不法行為となる場合もあります。

裁判例には、高等学校の教員が退職勧奨に応じないことを表明しているにもかかわらず、退職するまで勧奨を続ける旨繰り返し述べて短期間内に多数回、長時間にわたり執拗に退職を勧奨した行為について、退職勧奨行為が違法とされた事例があります(最高裁昭和55年7月10日)。

退職勧奨に対して損害賠償請求をしたいと考えている方は、弁護士に相談することをお勧めいたします。サリュでは、違法な退職勧奨に基づく損害賠償請求や、退職勧奨行為の中止を求める通知書の作成等のご依頼も承っております。

A:労働者が使用者の退職勧奨に応じる場合には、退職手続きを進めればいいのですが、退職勧奨に応じず、引き続き働き続けたいのであれば、雇用契約が解消されていないことを前提にした行動をとるべきです。

Q4の「解雇されたときに労働者がやってはいけないことは?」で説明した内容は退職勧奨に応じない場合にも当てはまることが多いでしょう。

また、退職勧奨には応じず、今まで通りの業務を続けたいのであれば、その意思を会社に明確に伝えることが重要です。

加えて、会社の退職勧奨の方法や担当者とのやりとりは、ボイスレコーダーや書類に残しておくことも必要でしょう。これにより、違法な退職勧奨に対する損害賠償請求ができるかもしれません。

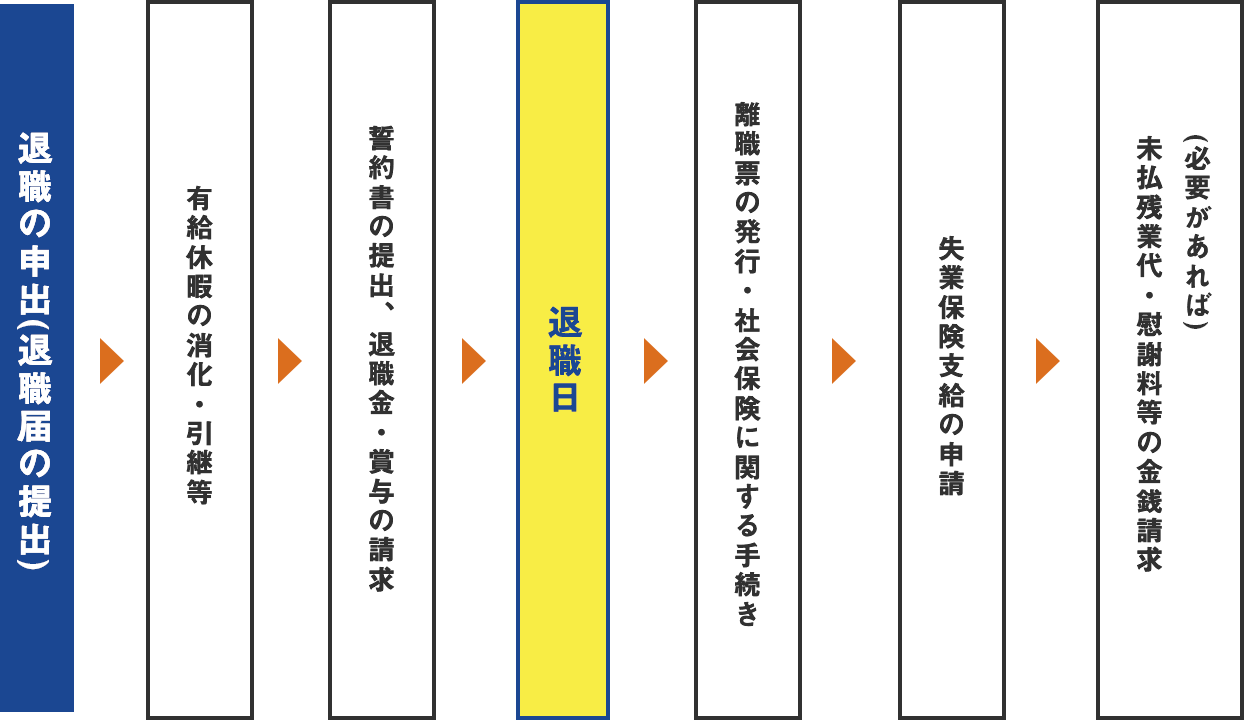

会社の規定によって異なることもありますが、退職を決めたあとは一般的には以下の手続きを経ることになります。

退職手続きの際は、様々な書類を作成することになる以上、不利な内容を書いてしまわないように、細心の注意を払う必要があります。

また、労働者が退職する際、会社に対し、有給の消化、退職金の請求、未払残業代の請求等をしていくことが多くありますが、これらは、金銭的な請求を含むため、トラブルに発展しやすいものです。

もし、会社とのトラブルを避け、交渉を有利に進めつつ、スムーズに金銭的請求等をしていきたいのであれば、早い段階で弁護士に相談しましょう。

A:就業規則や退職金支給規程には、退職金が不支給または一部減額となる場合として、労働者が懲戒解雇された場合をあげていることが多いです。

しかし、会社が退職金を減免できるのは、懲戒事由とされた労働者の行為がそれまでの勤続の功を抹消ないし減殺する程著しく信義に反する場合に限られることが多いと考えられます。

そのため、懲戒解雇されたからといってただちに退職金の請求を諦めるべきではありません。

賞与については、支給の有無について会社に一定の裁量があることが多く、解雇が無効の場合であっても、具体的な権利として発生しているとはいえないため、請求ができません。

しかし、就業規則や労働契約書等において、予め支給される賞与額が確定できるほど具体的に支給時期や支払基準が決められている場合には、会社に一定の裁量があるとは言い難いため、賞与が請求できる可能性があります。

A:解雇の無効を主張し、認められる必要があります。

会社による解雇の意思表示が無効と認められた場合、会社と労働者の雇用契約は継続していることになるため、労働者は元の職場に戻ることができます。

そのため、会社から解雇され、復職を望む方は、まずは会社の解雇が無効であること争う必要があります。

一般的には、内容証明郵便の発送・交渉により解雇の無効を求めていきます。交渉により合意に至らない場合には、労働審判の申立や訴訟の提起を検討することになります。

A:復職した場合、会社と労働者との間の雇用契約が継続していることになるため、

を会社に求めていくことが可能になります。

もっとも、いずれも法律的な知識を要するため、早期に弁護士に相談し、依頼することをお勧めいたします。

A:解雇が無効となる場合であっても、会社の解雇の意思表示を退職勧奨の一種ととらえ、退職に合意するということもできます。そして、その場合、通常の退職時に受領できる金銭のほか、解雇が無効であることを前提にした金銭的な請求ができます。

たとえば、

会社の解雇には納得ができないものの、復職は望まないという方は、このような解決方法が良いかもしれません。

A:仮に解雇が有効であっても、未払残業代や解雇予告手当の支払い、退職金や賞与の請求をできる場合もあります。

| 各種内容証明郵便の発送 |

1通 5万5000円(税込) 弁護士と相談したうえで、あなたの状況に合わせた内容証明郵便の発送を承ります。それぞれの内容を組み合わせることも可能です。また、その場合、追加で費用はいただきません。

|

|

|---|---|---|

| 示談交渉 |

着手金 |

無料 |

|

報酬 |

解雇無効により復職した場合: |

|

| 労働審判 |

着手金 |

無料 |

|

報酬 |

解雇無効により復職した場合: |

|

| 訴訟・その他の裁判所の 手続き(仮払い仮処分等) |

着手金 |

無料 |

|

報酬 |

解雇無効により復職した場合: |

|

※経済的利益とは…復職したことで得られた1年分の収入(賞与込み)を指します。

たとえば、交渉により年収400万円の方の復職に成功した場合の弁護士費用は22万円(税込)+(400万円×11%(税込))=66万円(税込)となります。

| 内容証明郵便の発送 |

1通 5万5000円(税込) 弁護士と相談したうえで、あなたの状況に合わせた内容証明郵便の発送を承ります。それぞれの内容を組み合わせることも可能です。また、その場合、追加で費用はいただきません。

|

|

|---|---|---|

| 示談交渉 |

着手金 |

無料 |

|

報酬 |

合意額の26.4%(税込)(最低報酬額22万円(税込)) |

|

| 労働審判 |

着手金 |

無料 |

|

報酬 |

認容額の31.9%(税込)(最低報酬額33万円(税込)) |

|

| 訴訟・その他の裁判所の 手続き(仮払い仮処分等) |

着手金 |

無料 |

|

報酬 |

認容額の31.9%(税込)(最低報酬額33万円(税込)) |

|

| 内容証明郵便の発送 |

1通 5万5000円(税込) |

|

|---|---|---|

| 示談交渉 |

着手金 |

22万円(税込) |

|

報酬 |

合意額の17.6%(税込)(最低報酬22万円(税込)) |

|

| 労働審判 |

着手金 |

33万円(税込) |

|

報酬 |

認容額の17.6%(税込)(最低報酬額33万円(税込)) |

|

| 訴訟・その他の裁判所の 手続き(仮払い仮処分等) |

着手金 |

44万円(税込) |

|

報酬 |

認容額の17.6%(税込)(最低報酬額44万円(税込)) |

|

| 着手金 |

無料 |

|---|---|

| 交渉 |

回収額の22%(税込) |

| 労働審判・訴訟 |

定額報酬額11万円+回収額の33%(税込) |

※上記A~Dの各料金プランは、あくまで目安であり、ご相談の結果、増減する場合があります。

※上記A~Dの各料金プランにおいて着手金を無料としている場合であっても、事案により着手金をいただく場合がございます。

※上記の他、実費・法廷出頭日当が別途発生する場合があります。

不当解雇・退職勧奨の問題を抱える企業は、他にも多くの労働問題を抱えています。

サリュなら残業代請求、労働者災害対応、退職代行、セクハラパワハラにも対応します。

固定残業代制だから残業代は支払われない、管理者だから残業代は払われない…いずれも誤りの可能性があります。あなたの働いた時間に相応する残業代を回収しましょう。

退職を言い出しにくい、退職届を受理してもらえない、離職票を交付してくれないなど、退職にまつわるトラブルを弁護士がまとめて解決します。

業務中起きた事故・災害に関して、労災申請手続きのサポート、会社への損害賠償請求を弁護士に依頼したい方

上司からセクハラやパワハラを受け精神的苦痛を受けた方は会社に対して慰謝料を請求できる場合があります。

不合理な待遇格差がある場合、会社に対して手当・休暇相当額の損害賠償請求をできる場合があります。

STEP1

まずは、メールや電話で事件の概要をお伝え下さい。相談の日時を決定致します。

STEP2

弁護士が直接お客様と面談し、相談に応じます。この際、適切な解決方法を提案致します。

STEP3

ご契約後、証拠が会社側にある場合には開示するよう請求するなど証拠収集をし、方針の決定をいたします。

STEP4

内容証明郵便の送付、電話等により会社と交渉を重ねます。交渉がうまくいかなくなった場合には労働審判の申立や、裁判を提起します。